RNI NO - 62112/95

ISSN - 2455-1171

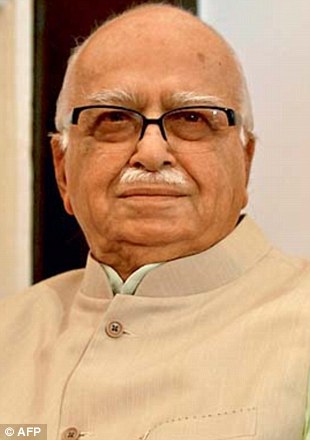

एक कवि-हृदय राजनेता

यदि मुझे ऐसे किसी एक व्यक्ति का नाम लेना हो, जो प्रारंभ से अब तक मेरे पूरे राजनीतिक जीवन का अंतरंग हिस्सा रहे, जो लगभग पचास वर्ष तक इस पार्टी में मेरे सहयोगी रहे तथा जिनका नेतृत्व मैंने सदैव निस्संकोच भाव से स्वीकार किया तो वह नाम ‘अटल बिहारी वाजपेयी’ का होगा। अनेक राजनीतिक पर्यवेक्षक यह पाते हैं कि ऐसा विरले ही है कि स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास में, राजनीतिक क्षेत्र में दो प्रभावशाली व्यक्तियों के बीच इतनी घनिष्ठ मैत्री का समतुल्य उदाहरण मिलता हो, जिन्होंने एक ही संगठन में इतने लंबे समय तक भागीदारी की इतनी उत्कट भावना के साथ मिलकर काम किया हो। मैं अटलजी के साथ इस मैत्री को अपने राजनीतिक जीवन का गौरवमय तथा अमूल्य खजाना मानता हूँ। पहला प्रभाव: चिरस्थायी प्रभाव मैं पहली बार सन् १९५२ के उत्तरार्ध में अटलजी से मिला था। भारतीय जनसंघ के युवा सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में वे राजस्थान में कोटा से गुजर रहे थे। वहाँ पर मैं संघ का प्रचारक था। रेल में वे डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी के साथ थे, जो नवगठित पार्टी को लोकप्रिय बनाने के लिए रेलयात्रा पर निकले थे। उन दिनों अटलजी डॉ. मुकर्जी के राजनीतिक सचिव थे। अतीत की ओर देखता हूँ तो मेरे मन में उनका सबसे ज्यादा जीवंत चित्र युवा राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में उभरता है, जो उस समय मेरे जैसे कृशकाय थे; लेकिन मैं ज्यादा दुबला दिखाई देता था, क्योंकि मैं ज्यादा लंबा था। मैं आसानी से यह बता सकता हूँ कि उनमें आदर्शवाद की भावना कूट-कूटकर भरी हुई थी तथा उनके चारों ओर एक कवि का प्रभामंडल व्याप्त था, जिसे नियति ने राजनीति की ओर प्रवृत्त कर दिया। उनके भीतर कुछ सुलग रहा था और इस अग्नि की दीप्ति उनके मुखमंडल पर छाई हुई थी। उस समय उनकी आयु सत्ताईस-अट्ठाईस वर्ष रही होगी। इस पहली यात्रा के अंत में मैंने स्वयं से कहा कि यह असाधारण युवक है तथा मुझे इसके बारे में जानना चाहिए। सन् १९४८ में अटलजी राष्ट्रवादी साप्ताहिक पत्र ‘पाञ्चजन्य’ के संस्थापक संपादक बने। उनके नियमित पाठक के रूप में मैं उनके नाम से पहले ही परिचित था। वस्तुतः मैं उनके सशक्त संपादकीय लेखों तथा समय-समय पर इस पत्र में प्रकाशित कविताओं से बहुत ज्यादा प्रभावित रहा। इस पत्र के माध्यम से मुझे पं. दीनदयाल उपाध्याय के विचारों की जानकारी मिली, जिन्होंने राष्ट्रवादी साहित्य के गरिमामय प्रकाशक ‘राष्ट्रधर्म प्रकाशन’ के अंतर्गत यह पत्र प्रकाशित किया था। मुझे बाद में पता चला कि अटलजी के साथ वे इस साप्ताहिक पत्र के प्रकाशन में बहुमुखी भूमिकाएँ निभाते थे। वे पू्रफ रीडर, कंपोजिटर, बाइंडर तथा मैनेजर की जिम्मेदारी निभाते हुए पत्रिका में नियमित रूप से अनेक उपनामों से लिखा भी करते थे। मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए जिसने अभी हाल ही में हिंदी सीखी थी, ‘पाञ्चजन्य’ भाषा के नैसर्गिक सौंदर्य तथा शुद्धता का अनुभव कराने के लिए उपयोगी माध्यम रहा। इसके अलावा इस पत्र में देशभक्ति की प्रेरणा देने की अद्भुत क्षमता थी। कुछ समय बाद अटलजी अकेले राजस्थान के राजनीतिक दौरे पर आए। पूरी यात्रा के समय मैं उनके साथ रहा। इस यात्रा के दौरान मैं उन्हें बेहतर ढंग से जान पाया। दूसरी बार उनके बारे में बनी धारणा और अधिक बलवती हो गई। उनका अनूठा व्यक्तित्व, असाधारण भाषण शैली, उनका हिंदी भाषा पर अधिकार तथा वाक्-चातुर्य और विनोदपूर्ण तरीके से गंभीर राजनीतिक मुद्दों को प्रभावशाली ढंग से मुखरित करने की क्षमता—इन सभी गुणों का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा। दूसरे दौरे की समाप्ति पर मैंने अनुभव किया कि वे नियति पुरुष एवं ऐसे नेता हैं, जिसे एक दिन भारत का नेतृत्व करना चाहिए। लंबी राजनीतिक यात्रा के सहयात्री डॉ. श्यामाप्रसाद मुकर्जी के बाद उस समय जनसंघ में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण व्यक्ति पं. दीनदयाल उपाध्याय थे। अटलजी के प्रति उनके भी उच्च विचार थे तथा मई १९५३ में डॉ. मुकर्जी की त्रासद मृत्यु के बाद उन्होंने अटलजी को पार्टी तथा संसद् की महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी। थोड़े ही समय में अटलजी ने स्वयं को पार्टी के सर्वाधिक करिश्माई नेता के रूप में सिद्ध कर दिया। हालाँकि कांग्रेस जैसे विशालकाय वृक्ष के सामने जनसंघ एक छोटा सा पौधा था; लेकिन ऐसे स्थानों पर भी लोगों की भीड़ अटलजी का भाषण सुनने के लिए टूट पड़ती थी, जहाँ पर पार्टी की जड़ें जमी भी नहीं थीं। वक्तृत्व शैली के अलावा जन-साधारण उनसे इस कारण भी प्रभावित था कि वे राष्ट्रीय मुद्दों पर कांग्रेस तथा कम्युनिस्ट पार्टी से भिन्न विकल्प प्रस्तुत करते थे। इस प्रकार युवावस्था में ही उनमें राष्ट्रव्यापी अपील के साथ होनहार जननायक के रूप में उभरने के सभी संकेत नजर आने लगे थे। सन् १९५७ में संसद् में अटलजी के निर्वाचित होने के बाद दीनदयालजी ने एक अन्य कदम उठाया, जिसका संबंध मुझसे था। दीनदयालजी ने मुझसे कहा कि राजस्थान से दिल्ली जाएँ और संसदीय कार्यों में अटलजी की मदद करें। तब से अटलजी और मैंने जनसंघ के विकास तथा बाद में भाजपा के विकास के लिए प्रत्येक स्तर पर मिलकर कार्य किया है। लोकसभा में प्रवेश के थोड़ी देर बाद ही अटलजी संसद् में पार्टी की आवाज बन गए। संख्या में कम होते हुए भी उन्होंने सभी पर अपना प्रभाव बनाया। एक दशक बाद, फरवरी १९६८ में दीनदयालजी की दुःखद मृत्यु के बाद उन्हें पार्टी की अध्यक्षता का उत्तरदायित्व भी सँभालना पड़ा। पार्टी के इतिहास में यह अत्यंत विकट दौर था; लेकिन अटलजी शीघ्र ही ऐसे सक्षम नेता के रूप में उभरे, जिन्होंने जनसंघ को इस गहरे दलदल से उबार लिया। उस समय यह नारा हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों के बीच व्यापक रूप से लोकप्रिय हुआ—‘अँधेरे में एक चिनगारी, अटल बिहारी, अटल बिहारी’। पाँच वर्ष बाद, सन् १९७३ में उन्होंने पार्टी की संगठन संबंधी जिम्मेदारी मुझे सौंपी। पार्टी को मजबूत बनाने के काम में अटलजी, नानाजी देशमुख, कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदरसिंह भंडारी तथा अन्यों के साथ प्रगाढ़ मैत्री मेरी राजनीतिक यात्रा का अभिन्न अंग रही। जब इंदिरा गांधी ने जून १९७५ में आपातकाल की घोषणा की तब जनसंघ पहले ही मजबूत तथा सर्वाधिक संगठित विपक्षी दल के रूप में स्थापित हो चुका था। इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी, जब इस पार्टी ने जयप्रकाश नारायण का विश्वास जीत लिया तथा यह साझे मंच पर जुटाए गए लोकतंत्र समर्थक सेनानियों का सर्वाधिक उत्साह एवं उमंग भरा जत्था बन गई। पुनः अटलजी एवं मैंने मिलकर संघर्ष किया तथा जेल गए और आपातस्थिति हटने के बाद जनता पार्टी के गठन के लिए मिलकर कार्य किया। वस्तुतः इसके बाद जयप्रकाश नारायण का स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद (८ अक्तूबर, १९७९ को वे चल बसे) जनता पार्टी की एकता तथा इसकी सरकार की स्थिरता के लिए अटलजी और मैंने जितना परिश्रम एवं दृढ़तापूर्वक कार्य किया, उतना और किसी ने नहीं किया। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि जनता पार्टी की एकता बनाए रखने के लिए हमारे प्रयासों की परिणति यह हुई कि ‘दोहरी सदस्यता के मुद्दे’ के बहाने हमें इस पार्टी से निकाल दिया गया। सन् १९८० में अटलजी ने और मैंने पुनः अन्य साथियों के साथ भाजपा की स्थापना की। यह सही है कि लोकसभा के वर्ष १९८४ के चुनावों में हमारी पार्टी को निराशा हाथ लगी। हमने सिर्फ २ सीटें जीतीं। यहाँ तक कि ग्वालियर से अटलजी चुनाव हार गए। तथापि इस हार का मुख्य कारण इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में उत्पन्न ‘सहानुभूति लहर’ रही। यह वास्तव में लोकसभा का चुनाव नहीं बल्कि ‘शोक सभा’ चुनाव था, जहाँ सारी सहानुभूति राजीव गांधी के साथ रहनी स्वाभाविक थी। इसके बाद भाजपा की आकस्मिक प्रगति का माध्यम ‘अयोध्या आंदोलन’ रहा। इस समय अटलजी ने अपेक्षाकृत कम सक्रिय रहने का निर्णय लिया। तथापि मुझे इस बारे में कोई संदेह नहीं था वर्ष १९९६ में केंद्र में स्थिर सरकार बनाने की असफलता से लेकर (१९९६ में अटलजी केवल तेरह दिन तक प्रधानमंत्री रहे) १९९८ में पुनः मिली सफलता तक की पार्टी की यात्रा का श्रेय मुख्यतः अटलजी की व्यक्तिगत लोकप्रियता को जाता है। इससे पार्टी का जनाधार कई गुना बढ़ गया। पुनः हम दोनों ने राजग के गठन के लिए मिलकर कार्य किया। ऐसा करते समय हमने ‘राजनीतिक अस्पृश्यता’ की बेडि़याँ तोड़ दीं, जिनसे कांग्रेस तथा कम्युनिस्ट पार्टी ने हमें बाँधने की कोशिश की थी। वर्ष १९९० में अयोध्या आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने हेतु मेरे द्वारा राम रथयात्रा का श्रीगणेश किए जाने के बाद मीडिया ने अटलजी और मुझे अलग-अलग ढंग से पेश करना शुरू किया। अटलजी को उदार बताया गया, वहीं मुझे ‘कट्टर हिंदू’। प्रारंभ में इससे मुझे बहुत पीड़ा पहुँची, क्योंकि मैं जानता था कि यथार्थ मेरी इस छवि के एकदम विपरीत है। मुझे मीडिया में मित्रों तक अपनी भावनाएँ पहुँचाने तक कठिनाई हो रही थी तथा तब मेरी पार्टी के कुछ सहयोगियों ने, जो अपनी छवि के प्रति मेरी संवेदनशीलता से परिचित थे, मुझे सलाह दी कि इस समस्या के बारे में चिंता न करें। उन्होंने कहा, ‘आडवाणीजी, वास्तव में इससे भाजपा को दोनों प्रकार के नेताओं की छवि से लाभ होगा, जिसमें एक नेता उदार है और दूसरा कट्टर हिंदू।’ ‘हवाला कांड’ में लगाए गए मिथ्या आरोप के चलते मैंने घोषणा की कि जब तक न्यायपालिका मेरे ऊपर लगाए मिथ्या आरोपों से मुझे मुक्त नहीं कर देती, तब तक मैं दोबारा लोकसभा में नहीं आऊँगा। इसलिए मैंने वर्ष १९९६ के संसदीय चुनावों में प्रत्याशी बनने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अटलजी ने अपने पारंपरिक निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ के साथ-साथ गुजरात में गांधीनगर से भी चुनाव लड़ा। मैं अपने प्रति सार्वजनिक रूप से दर्शाए गए उनके विश्वास और सौहार्दता से भावविभोर हो गया। आशा के अनुरूप अटलजी भारी मतों से दोनों निर्वाचन क्षेत्रों से जीत गए। बाद में उन्होंने लखनऊ से अपनी सदस्यता बनाए रखते हुए गांधीनगर की सीट से त्यागपत्र दे दिया था; लेकिन उनके व्यवहार से पार्टी में ऊर्जा-शक्ति का संचार हुआ तथा व्यापक स्तर पर जनता तक सही-सही यह संदेश पहुँचा कि भाजपा के शीर्ष स्तर पर मजबूत एकता है। यही संदेश वर्ष १९९५ में मुंबई में पार्टी के महाधिवेशन से भी निकला, जब पार्टी अध्यक्ष के नाते मैंने आनेवाले वर्ष में संसदीय चुनावों में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी के रूप में अटलजी के नाम की घोषणा की थी। मैंने यह घोषणा क्यों की? उस समय बड़ी निराधार अटकलें लगाई जा रही थीं। कुछ अटकलें आज भी लगाई जाती हैं, जो कष्ट पहुँचाती हैं। पार्टी तथा संघ के कुछ लोगों ने तब मेरी इस घोषणा के लिए मुझे झिड़का। उन्होंने कहा, ‘हमारे अनुमान से यदि पार्टी जनादेश प्राप्त करती है तो सरकार चलाने के लिए आप ही बेहतर होंगे।’ मैंने पूर्ण ईमानदारी और दृढ़विश्वास से जवाब दिया कि मैं उनके विचार से सहमत नहीं हूँ। ‘जनता के परिप्रेक्ष्य में मैं जननायक की तुलना में विचारक अधिक हूँ। यह सही है कि भारतीय राजनीति में अयोध्या आंदोलन में मेरी छवि बदली थी। लेकिन अटलजी हमारे नेता हैं, नायक हैं। जनता में उनका ऊँचा स्थान है तथा नेता के रूप में जनसाधारण उन्हें अधिक स्वीकार करता है। उनके व्यक्तित्व में इतना प्रभाव और आकर्षण है कि उन्होंने भाजपा के पारंपरिक वैचारिक आधार वर्ग की सीमाओं को पार किया है। उन्हें न केवल भाजपा की सहयोगी पार्टियाँ ही स्वीकार करती, बल्कि इससे भी ज्यादा महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत की जनता उन्हें स्वीकार करती है।’ इनमें से कुछ का आग्रह था कि मैंने यह घोषणा करके महान् त्याग किया है। तथापि मैं अपनी बात पर स्थिर था, ‘मैंने कोई त्याग नहीं किया है। यह पार्टी एवं राष्ट्र के सर्वोत्तम हित के युक्तियुक्त आकलन का परिणाम है।’ अपने अन्य सहयोगियों के साथ हम दोनों ने वर्ष १९९८ में भाजपा को सत्ता में लाने के लिए मिलकर कार्य किया। मैंने सरकार में उनके सहायक के रूप में कार्य किया। जब २९ जून, २००२१ को मुझे उपप्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, तब इस संबंध को औपचारिक रूप मिला। मैंने उस दिन मीडिया से कहा था, ‘यह मेरे लिए सम्मान की बात है तथा मैं प्रधानमंत्री और राजग के अपने सभी सहयोगियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ।’ मैंने यह भी कहा, ‘लेकिन इससे मेरे कार्य में कोई अंतर नहीं आएगा। प्रधानमंत्रीजी पहले ही मेरे साथ परामर्श करते थे और मैं पहले भी ऐसे ही कार्य करता था। हाँ, जनता की दृष्टि में तथा मेरे मंत्रिमंडल के साथियों की दृष्टि में मेरी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं।’ मैंने ऐसी अटकलों का भी खंडन किया, जो मीडिया तथा राजनीतिक क्षेत्रों में कुछ विरोधी तत्त्वों ने फैलाई थीं, जिनके अनुसार, उपप्रधानमंत्री के रूप में मेरी औपचारिक तरक्की से समानांतर सत्ता के केंद्र का सृजन हो जाएगा। वर्ष २००२ का राष्ट्रपति चुनाव वर्ष २००२ के प्रारंभ में भाजपा तथा राजग के बीच इस बारे में विचार-विमर्श आरंभ हो गया कि भारत के नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव में हमारा प्रत्याशी कौन हो, क्योंकि जुलाई के अंत में डॉ. के.आर. नारायणन का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा था। हमारे आंतरिक विचार-विमर्श के दो मानदंड थे। पहला, नया राष्ट्रपति उदात्त व्यक्ति होना चाहिए तथा वह हर दृष्टि से इस भव्य एवं गरिमामय पद को ग्रहण करने के लिए उपयुक्त हो; दूसरे, हम भाजपा से इतर व्यक्ति को प्राथमिकता दे रहे थे, क्योंकि हमारी यह प्रबल इच्छा थी कि राष्ट्र तक हमारा यह संदेश पहुँचे कि हमारी पार्टी सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। आश्चर्य है कि इस तलाश में ऐसे प्रत्याशी का नाम निकला, जिसका हमारी पार्टी से कोई वास्ता नहीं था, बल्कि जो दो पूर्व प्रधानमंत्रियों—इंदिरा गांधी एवं राजीव गांधी—से जुड़े रहे। ये दोनों प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के थे। यह प्रत्याशी महाराष्ट्र के गवर्नर डॉ. पी.सी. अलेक्जेंडर थे। सबसे पहले मैंने अटलजी तथा राजग के अन्य प्रमुख नेताओं को डॉ. अलेक्जेंडर का नाम सुझाया था। गवर्नर के रूप में कार्य करने की दृष्टि से मैं उनसे अत्यधिक प्रभावित था और अटलजी भी उनसे प्रभावित थे। मेरा सुझाव तत्काल मान लिया गया। राजग की विभिन्न पार्टियों के अन्य नेताओं ने बड़े उत्साह से उनका नाम स्वीकार किया। लेकिन डॉ. अलेक्जेंडर के प्रत्याशी के रूप में खड़ा होने पर कांग्रेस से उठे विरोध के कारण राजग ने अन्य लब्धप्रतिष्ठ प्रत्याशी डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को डॉ. नारायणन के उत्तराधिकारी के रूप में चुना। मैं यहाँ पर उस समय घटित रोचक घटना का उल्लेख करना चाहूँगा। एक दिन मुझे संघ के पूर्व सरसंघचालक प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) का फोन आया। उन्होंने कहा कि वे मुझसे एक महत्त्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहते हैं। मैंने उन्हें अगली सुबह घर आने के लिए आमंत्रित किया। नाश्ते पर उन्होंने पिछली शाम अटलजी के साथ हुई बैठक का ब्योरा बताया, ‘मैं राष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पर विचार करने के लिए प्रधानमंत्री के पास गया था। मैंने उन्हें सुझाव दिया, आप ही क्यों नहीं राष्ट्रपति बनते? मैंने इस सुझाव के पीछे निहित कारण बताए। मुख्यतः घुटनों की परेशानी की दृष्टि से२ राष्ट्रपति भवन की जिम्मेदारी उठाने में उन्हें अधिक भाग-दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा, लोग व्यक्तित्व तथा अनुभव की दृष्टि से उन्हें आदर्श रूप में स्वीकार करेंगे।’ मैंने उनसे पूछा कि अटलजी ने क्या जवाब दिया? रज्जू भैया ने कहा कि ‘अटलजी चुप रहे। उन्होंने ‘हाँ’ या ‘न’ कुछ नहीं कहा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि उन्होंने मेरा सुझाव अस्वीकार नहीं किया।’ तब मैंने रज्जू भैया को बताया कि राष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बैठक हुई थी तथा सर्वसम्मति से राजग नेताओं की औपचारिक रूप से तीन दिन पहले इस बैठक में प्रधानमंत्री को उपयुक्त, राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य प्रत्याशी के नाम को अंतिम रूप देने के लिए अधिकृत किया गया है। अंत में, इस विषय में प्रत्येक व्यक्ति ने सर्वसम्मति से अटलजी का निर्णय स्वीकार किया। परस्पर विश्वास एवं सम्मान में बनते रिश्ते मुझे अनुभवों ने सिखाया है कि राजनीति में स्थायी और अर्थपूर्ण रिश्ते तभी संभव हैं, जब परस्पर विश्वास, सम्मान और एक निश्चित उदात्त ध्येय के लिए प्रतिबद्धता हो। सत्ता के खेल से प्रेरित होकर राजनीति स्पर्धात्मक और कलहपूर्ण होती है। लेकिन साझी विचारधारा से प्रेरित तथा आदर्शों और संस्कारों से संपोषित राजनीति इससे बिल्कुल भिन्न होती है। जब किसी उच्चतर प्रयोजन से लोग एकसूत्र में बँधते हैं तो ये लोग छोटे मसलों तथा व्यक्तित्व से संबंधित मुद्दों को नजरअंदाज करना सीख जाते हैं। अनेक लोगों ने मुझसे पूछा है कि आपके और अटलजी के बीच पचास वर्ष से भी ज्यादा अवधि तक भागीदारी कैसे चली है? उनके साथ आपका कोई मतभेद या कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई? मैं इस प्रश्न में अंतर्निहित उलझन को भली प्रकार से समझ सकता हूँ। लेकिन कुछ लोगों के ऐसे विचारों के विपरीत मैं पूरी ईमानदारी से कहना चाहूँगा कि दशकों से मेरे और अटलजी के बीच संबंधों में कभी स्पर्धा की भावना नहीं रही। इसका निहितार्थ यह नहीं है कि हमारा कभी मतभेद नहीं रहा। हाँ, कभी-कभी हम दोनों के विचार अलग-अलग रहे हैं। हमारे व्यक्तित्व अलग हैं। स्वाभाविक है कि अलग-अलग घटनाओं तथा मुद्दों पर कई बार हमारे विचार अलग-अलग रहे। आंतरिक लोकतंत्र को महत्त्व देने वाले किसी संगठन में यह स्वाभाविक है। तथापि हमारी इस प्रगाढ़ मैत्री के मूल में तीन कारक हैं। हम दोनों दृढ़तापूर्वक जनसंघ और भाजपा की विचारधारा, आदर्श तथा लोकाचारों से बँधे हुए थे, जिससे सभी सदस्य पहले स्थान पर राष्ट्र, उसके पश्चात् पार्टी तथा अंत में स्वयं को प्राथमिकता देते हैं। हमने कभी ऐसे मतभेदों को बढ़ावा नहीं दिया, जिससे परस्पर विश्वास और आदर का मूल्य कम हो जाए। लेकिन तीसरा तथा अत्यधिक महत्त्वपूर्ण कारक यह है कि मैंने स्पष्ट रूप से तथा निरपवाद रूप में अटलजी को अपना वरिष्ठ एवं अपना नेता स्वीकार किया था। प्रारंभिक अवस्था में ही मैंने संगठनात्मक और राजनीतिक मामलों में अटलजी के निर्णय को विनीत भाव से स्वीकार किया है। मैं अपने विचार रखता था; लेकिन जब अनुभव करता था कि अटलजी क्या चाहते हैं तो मैं निरपवाद रूप से उनके दृष्टिकोण का, विचार का समर्थन करता था या उन्हें प्राथमिकता देता था। मेरी प्रतिक्रियाओं का ऐसा पूर्वानुमान लगाया जाता था कि कभी-कभी पार्टी में मेरे सहयोगी या संघ के नेता उन पर अपनी नाराजगी व्यक्त करने लगते थे; क्योंकि उनके विचार में, मुझमें अटलजी के निर्णयों से असहमति व्यक्त करने की क्षमता नहीं थी या मैं अपनी असहमति प्रकट नहीं करना चाहता था। तथापि मेरी इस धारणा पर ऐसे विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था कि पार्टी से तथा बाद में सरकार से संबंधित सभी मामलों पर अटलजी के वाक्य अंतिम होने चाहिए। दोहरा या सामूहिक नेतृत्व कभी भी ‘एक नेता की कमान’ से श्रेष्ठ नहीं हो सकता। मैं अपने साथियों को बताता था, ‘मुखिया के बिना कोई परिवार टिक नहीं सकता। सभी सदस्यों को उसके आदेश को मानना चाहिए। दीनदयालजी के बाद अटलजी हमारे परिवार के मुखिया हैं।’ यहाँ मुझे यह भी कहना है कि अटलजी का मेरे प्रति उदार दृष्टिकोण रहा। यदि वे जान जाते थे कि किसी विशिष्ट मुद्दे पर मेरा क्या विचार है, और यदि उनकी इस संबंध में गंभीर असहमति नहीं होती थी तो वे झट से कहते, ‘जो आडवाणीजी कहते हैं, वह ठीक है।’ इसके पश्चात् विचारार्थ विषय पर तत्काल निर्णय हो जाता था। राजग सरकार की छह वर्षों की अवधि के दौरान मीडिया और कुछ राजनीतिक क्षेत्रों में ‘अटल-आडवाणी विवाद’ न होते हुए भी इस बारे में अटकलें लगाना समय बिताने का रोचक विषय था। अटलजी ने अनेक अवसरों पर, संसद् के भीतर तथा बाहर, इन अटकलों का खंडन किया। ‘इंडिया टुडे’ में दिए गए एक साक्षात्कार में उनसे पूछा गया, ‘एल.के. आडवाणी के साथ आपके कैसे संबंध हैं? क्या भाजपा अलग-अलग दिशाओं में चल रही है?’ उन्होंने तपाक से जवाब दिया, ‘मैं रोज आडवाणीजी से बात करता हूँ। हम प्रतिदिन परस्पर परामर्श करते हैं। फिर भी आप लोग ऐसी अटकलें लगाते हैं। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच ऐसी कोई समस्या नहीं है। जब होगी, मैं आपको बता दूँगा।’ कुछ मतभेद मैं यहाँ दो उदाहरण देना चाहता हूँ, जब अटलजी और मेरे बीच काफी मतभेद उत्पन्न हुआ था। अयोध्या आंदोलन के साथ भाजपा के सीधे जुड़ने के बारे में उन्हें आपत्ति थी। लेकिन धारणा और स्वभाव से लोकतांत्रिक होने के नाते तथा हमेशा साथियों के बीच सर्वसम्मति लाने के इच्छुक होने के कारण अटलजी ने पार्टी का सामूहिक निर्णय स्वीकार किया। दूसरा उदाहरण उस समय से जुड़ा है, जब फरवरी २००२ में गोधरा में कारसेवकों के व्यापक संहार के बाद गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी। इस क्रूर घटना के बाद पड़नेवाले प्रभाव के कारण गुजरात सरकार, विशेषकर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, का प्रचंड विरोध किया गया। विरोधी पार्टियों ने मोदी के त्यागपत्र की माँग कर दी। हालाँकि भाजपा तथा सत्तारूढ़ राजग की गठबंधन सरकार में कुछ लोग सोचने लगे कि मोदी को अपना पद छोड़ देना चाहिए, फिर भी इस विषय में मेरा विचार बिल्कुल भिन्न था। गुजरात में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से बातचीत करने के बाद मैं सहमत हो गया कि मोदी को निशाना बनाना ठीक नहीं है। मेरी राय में मोदी अपराधी नहीं थे बल्कि वे स्वयं राजनीति के शिकार हो गए थे। इसलिए मैंने अनुभव किया कि एक वर्ष से भी कम समय पहले राज्य के मुख्यमंत्री बने नरेंद्र मोदी को जटिल सांप्रदायिक स्थिति का शिकार बनाना अन्यायपूर्ण होगा। ऐसा करके मैंने स्पष्ट किया कि दीर्घकाल में इसका गुजरात के सामाजिक ताने-बाने पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। मैं जानता था कि अटलजी को गुजरात की घटनाओं से गहरा कष्ट पहुँचा है। इस बात पर हमें गर्व था कि मार्च १९९८ में हमारी सरकार के गठन के समय से हमें देश में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में नाटकीय ढंग से कमी लाने में सफलता मिली। वर्ष २००२ से पहले हमारा कार्य-निष्पादन विपक्षी दलों के आरोपों के विपरीत रहा, जिनमें कहा गया था कि केंद्र में भाजपा के सत्ता में आने के बाद मुसलमानों और ईसाइयों पर व्यापक सांप्रदायिक हमले होंगे। वास्तव में अटलजी की सरकार ने न केवल भारत में मुसलमानों की ही, बल्कि विश्व भर के मुस्लिम देशों की भी सद्भावना जीती। अचानक गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा भड़कने से केंद्र में पार्टी तथा सरकार के वैचारिक विरोधियों द्वारा की गई कटु निंदा से नुकसान पहुँचा। इन परिस्थितियों का अटलजी के मन पर काफी बोझ था। वे अनुभव करने लगे कि कुछ ठोस उपाय करने की जरूरत है, कुछ सकारात्मक कार्य करना है। इसी दौरान मोदी से त्यागपत्र माँगने के लिए उन पर दबाव डाला जाने लगा। यद्यपि अटलजी ने इस विषय पर स्पष्ट रूप से विचार अभिव्यक्त नहीं किए; लेकिन मैं जानता था कि वे मोदी के त्यागपत्र का पक्ष लेंगे। वे यह भी जानते थे कि मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। अपै्रल २००२ के दूसरे सप्ताह में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की गोवा में बैठक थी। मीडिया तथा राजनीतिक स्रोत इस बात पर केंद्रित थे कि पार्टी गुजरात के बारे में किस तरह से विचार-विमर्श करेगी और मोदी के भाग्य के बारे में क्या निर्णय लिया जाएगा। अटलजी ने कहा कि मैं नई दिल्ली से गोवा तक की यात्रा के समय उनके साथ रहूँ। विशेष विमान में प्रधानमंत्री के लिए निर्धारित जगह में हमारे साथ विदेश मंत्री जसवंत सिंह तथा संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अरुण शौरी भी थे। दो घंटे की यात्रा के दौरान शुरू में हमारी परिचर्चा गुजरात पर ही केंद्रित रही। अटलजी ध्यानमग्न थे। थोड़ी देर के लिए निस्तब्धता छाई रही। तभी जसवंत सिंह द्वारा प्रश्न पूछने के साथ चुप्पी टूटी, ‘अटलजी, आप क्या सोच रहे हैं?’ अटलजी ने जवाब दिया, ‘कम-से-कम इस्तीफे का ऑफर तो करते।’ तब मैंने कहा, ‘यदि नरेंद्र के पद छोड़ने से गुजरात की स्थिति में सुधार आता है तो मैं चाहूँगा कि उन्हें इस्तीफे के लिए कहा जाए। लेकिन मैं नहीं मानता कि इससे कोई मदद मिल पाएगी। मुझे विश्वास नहीं है कि पार्टी की राष्ट्रीय परिषद् या कार्यकारिणी इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी।’ जैसे ही हम गोवा पहुँचे, मैंने नरेंद्र मोदी से बात की कि उन्हें त्यागपत्र देने का प्रस्ताव रखना चाहिए। वह तत्परता से मेरा सुझाव मान गए। जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विचार-विमर्श आरंभ हुआ, तब अनेक सदस्य अपने-अपने विचार रखने लगे। उन सभी के विचार सुनने के बाद मोदी बोलने के लिए उठे तथा गोधरा एवं गोधरा के बाद के घटनाक्रम का विस्तृत ब्योरा दिया। उन्होंने गुजरात में सांप्रदायिक तनाव की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जानकारी दी तथा स्पष्ट किया कि किस तरह से पिछले दशकों में बार-बार दंगे भड़कते रहे हैं। उन्होंने यह कहकर अपने भाषण का अंत किया, ‘फिर भी, सरकार का अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने राज्य में घटित होनेवाले इस कांड की जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं त्यागपत्र देने के लिए तैयार हूँ।’ जिस क्षण मोदी ने यह कहा, पार्टी के शीर्ष निर्णय लेनेवाले निकाय के सैकड़ों सदस्यों तथा विशेष आमंत्रितों की प्रतिक्रिया की आवाज से सभागार गूँज उठा। सब लोग कह रहे थे, ‘इस्तीफा मत दो, इस्तीफा मत दो।’ तब मैंने अलग से इस विषय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के विचारों का पता लगाया। निरपवाद रूप में हममें से प्रत्येक ने कहा, ‘नहीं, उन्हें त्यागपत्र नहीं देना चाहिए।’ प्रमोद महाजन जैसे कुछ नेताओं ने कहा, ‘सवाल ही नहीं उठता।’ इस प्रकार से भारतीय समाज और राज्य में मतभेद उत्पन्न करनेवाले इस मुद्दे पर पार्टी के भीतर बहस का अंत हो गया। हालाँकि गोवा में लिये गए पार्टी के निर्णय से देश के अनेक लोग खुश नहीं थे। फिर भी, यह भी सत्य है कि अपने समाज के बहुत बड़े हिस्से की इच्छा के अनुरूप हमने यह फैसला लिया था। स्वयं गुजरात में अधिसंख्य लोगों ने इस निर्णय का अनुमोदन किया। अकसर राजनीति दुरूह विकल्प चुनती है। यह दुरूहता ऐसे मुद्दों तथा स्थितियों की जटिलता में ही निहित होती है, जिनका हमें सामना करना होता है। कठिन विकल्प कभी-कभी अरुचिकर या अप्रिय होता है। लेकिन मेरा विश्वास है कि जब कोई किसी निर्णय को सही मानता है, तब इस निर्णय पर अडिग रहने में संकोच नहीं करना चाहिए। वस्तुतः इतिहास ने पार्टी के इस निर्णय को न्यायसंगत ठहराया है कि उसने उस समय मोदी से त्यागपत्र नहीं माँगा। फिर सुबह होगी ऑस्कर वाइल्ड ने कहा है, ‘स्मृति एक ऐसी डायरी है, जिसे हम सब हमेशा अपने साथ रखते हैं।’ जब मैंने अटलजी की टिप्पणी के संबंध में इस ‘डायरी’ के पन्ने पलटे तो पाया कि मत-विभिन्नता की तुलना में मतैक्य की आवृत्ति अधिक हुई है तथा हम दोनों ने मिलकर जो कुछ किया, उससे मुझे असफलता की तुलना में संतुष्टि अधिक मिली। यहाँ तक कि जब हमें सफलता नहीं मिली तब भी निराशा को हावी नहीं होने दिया। मेरा मानना है कि जीवन हमेशा व्यक्ति की उन स्मृतियों में संपोषित होता है, जब निराशा पर आशा, अँधेरे पर प्रकाश की विजय होती है। कष्ट भरी रात्रि के बाद नई सुबह आती ही है। अटलजी आशा की किरण रहे तथा उन्होंने पार्टी की लंबी यात्रा में ऐसे मोड़ों पर दिशा प्रदान की। जिन लोगों ने अटलजी के साथ मिलकर कार्य किया है, वे जानते हैं कि वे विनम्र तथा संवेदनशील नेता हैं, जिनकी आत्मा काव्य-सौंदर्य से अनुप्राणित है। उनके राजनीतिक व्यक्तित्व को काव्य की सौंदर्यानुभूति के बिना समीचीन रूप में समझा नहीं जा सकता। उनके सभी प्रशंसकों के समान मैं भी उनकी कविताओं से, खासतौर पर पार्टी सम्मेलन तथा अन्य सार्वजनिक समारोहों में, स्वयं उनके द्वारा किए गए काव्यपाठ से अत्यधिक प्रभावित हुआ। उदाहरण के लिए, उन्होंने आपातस्थिति के समय ऐसी कविता लिखी थी, जिसे दीनानाथ मिश्र ने भूमिगत पत्र ‘जनवाणी’ में प्रकाशित किया था। इस कविता में देशकाल-मनोवृत्ति को ही ग्रहण नहीं किया गया बल्कि इससे हमेशा लोकतंत्र के समर्थकों, इच्छुक लोगों को प्रेरणा मिलती रहेगी— सत्य का संघर्ष सत्ता से, न्याय लड़ता निरंकुशता से अँधेरे ने दी चुनौती है, किरण अंतिम अस्त होती है, दाँव पर सबकुछ लगा है, रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं, मगर हम झुक नहीं सकते। इसी तरह से अटलजी ने एक अन्य कविता युवावस्था में लिखी। यह कविता छोटी आयु में उनकी राष्ट्रवादी धारणाओं का दर्पण है। आज तक मैंने इतनी अधिक सशक्त एवं देशभक्ति से ओत-प्रोत काव्यात्मक अभिव्यक्ति नहीं देखी, जिसमें हिंदू गौरव परिलक्षित होता है— होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है कर लूँ जग को गुलाम मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल-राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए? कब दुनिया को हिंदू करने घर-घर में नर-संहार किए? कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद मैंने तोड़ीं? भू-भाग नहीं, शत-शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन-मन, हिंदू जीवन, रग-रग हिंदू मेरा परिचय। जब मैं अतीत की ओर देखता हूँ, जब अनेकानेक स्थितियों में अटलजी के साथ बिताए गए समय को याद करता हूँ, उनके प्रति आदर-सम्मान व्यक्त करने के सर्वोत्तम तरीके पर विचार करता हूँ तो मुझे सबसे ज्यादा उस क्षण की मधुर याद आती है, जब हमने वर्ष १९५९ में मिलकर फिल्म देखी थी। हम दोनों को हिंदी फिल्में देखना बहुत अच्छा लगता था। वर्ष १९७० के दशक के मध्य तक हम प्रायः ‘रीगल’ तथा दिल्ली के अन्य थिएटरों में बड़े शौक से सिनेमा देखने जाते थे। दिल्ली नगर निगम के उप-चुनावों में अटलजी और मैंने जनसंघ के सैकड़ोें कार्यकर्ताओं के साथ कड़ी मेहनत की थी। हमारे सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद हमारी पार्टी को जीत नहीं मिल पाई। परिणामतया हम हताश थे। तब अटलजी ने मुझसे कहा, ‘चलो, कोई सिनेमा देखने चलते हैं।’ हम दोनों अनूठे अभिनेता एवं फिल्म निर्माता राजकपूर की फिल्म ‘फिर सुबह होगी’ देखने के लिए पहाड़गंज के ‘इंपीरियल’ थिएटर में चले गए। यह फिल्म फ्योदोर दोस्तॉयव्स्की के बहुचर्चित उपन्यास ‘क्राइम ऐंड पनिशमेंट’ की विषय-वस्तु से प्रभावित थी। इस फिल्म की कहानी भारत के स्वातंत्र्योत्तर काल से संबंधित है। इसमें नेहरू काल के वायदों की पूर्ति न होने के कारण लोगों का भ्रम टूटना तथा गरीब के साथ होनेवाला अन्याय दर्शाया गया है। तथापि इसमें जनता को धैर्य बरतने तथा आशा का दामन न छोड़ने का संदेश भी दिया गया है। इसका आशावादी संदेश, जो इस फिल्म के शीर्षक में निहित था—अटलजी और मेरे—हम दोनों के निराश मन के लिए उपयुक्त था। बाद के वर्षों में अनेक अवसरों पर, विशेष तौर पर चुनावी हार के बाद, मैंने यह बात बताने के लिए इस घटना का उल्लेख किया है, जो मेरे जीवन का मूल तत्त्व एवं विश्वास बन गई है—‘यह कठिन समय भी गुजर जाएगा’। वर्ष २००४ में लोकसभा के चुनावों में हमारी पार्टी की आशातीत एवं आकस्मिक पराजय भी ऐसा ही एक अवसर था। मुझे संदेह नहीं कि पराजय का यह अंधकार अगले संसदीय चुनावों में हमारी पार्टी की जीत की नई सुबह लेकर आएगा। ऐसी जीत, जिसे हम भारत की एकता, सुरक्षा, लोकतंत्र तथा विकास की महान् विजय में बदल देंगे। १. मैं भारत का सातवाँ उपप्रधानमंत्री बना। इससे पहले सरदार वल्लभभाई पटेल, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, जगजीवन राम, वाई.बी. चव्हाण तथा देवीलाल उपप्रधानमंत्री बने थे। (लेखक की आत्मकथा ‘मेरा देश मेरा जीवन’ पुस्तक से उद्धृत) ३० पृथ्वीराज रोड |

अप्रैल 2024 |